Nel dicembre 2007, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Decollatura, un gruppo di appassionati cultori delle tradizioni locali, pensò di organizzare una mostra sulle tradizioni e le antiche usanze nel campo del matrimonio. Il tema non era casuale poichè nel rito del matrimonio si possono riconoscere tracce delle più antiche usanze dell’uomo essendo lo stesso matrimonio uno degli eventi fondamentali nella vita delle persone e quindi dell’intera società. Sarebbe stata un’ottima occasione ripercorrere le tradizioni casalinghe, quelle delle relazioni sociali, e così via. Un ulteriore motivo per trattare questo argomento piuttosto particolare, ci era venuto in mente per la considerazione che i ristoranti di Decollatura, da molto tempo, sono diventati la meta preferita delle coppie che festeggiano insieme ad amici e parenti il giorno del loro matrimonio. Il Palahotel Vallenoce, in particolare, è diventato un luogo prestigioso per festeggiare il matrimonio, conosciuto ben oltre il territorio calabrese. Considerato anche che il settore offre lavoro a decine di persone, alla fine della mia presentazione (vedi più avanti) ho aggiunto una fotografia di un parco di pozzi petroliferi per suggerire scherzosamente che i matrimoni sono l’oro bianco di Decollatura!

A me fu affidato il compito di tenere una relazione che, anche attraverso immagini e documenti, illustrasse le usanze decollaturesi nel campo del rito del matrimonio. La mostra allestita fu veramente eccezionale, sia per la varietà dei punti di vista scelti (i vestiti, i regali, i dolci, le fotografie, il corredo, l’arredo della casa, ecc.) sia per la qualità degli oggetti esposti, tutti provenienti dalle case del luogo, in cui erano stati conservati — in qualche caso — per più di un secolo.

Qui di seguito potete trovare le immagini degli oggetti esposti e le diapositive della mia presentazione. Ovviamente, una presentazione non si può ricostruire con le sole diapositive, essendo ciò che dice il relatore il vero contenuto, tuttavia si può avere un’idea del taglio dato alla ricerca svolta.

Questi sono due interessanti filmati sul rito tradizionale del matrimonio mostrati durante la presentazione. Il primo riguarda il matrimonio in Albania, a Scutari, come ancora era all’inizio del Novecento, in un paese isolato dove ancora erano leggibili tracce del rito romano. Il secondo riguarda il rito bizantino in Calabria.

La qualità video non è elevata ma i contenuti meritano la visione.

Sulla manifestazione è stato pubblicato un articolo su «Il Quotidiano della Calabria» del 3 gennaio 2008 a pag. 31:

Articolo “Il Quotidiano della Calabria” 3 gennaio 2008

Pubblicata in «Storicittà. Rivista d’altri tempi», Anno XXI, n. 199, Gennaio-Febbraio 2012, p. 54.

D. Allora, Carmelo, dopo quanto abbiamo fatto per la memorabile giornata del 18 agosto scorso, quando è stata apposta la prima targa marmorea al Palazzo Stocco di Decollatura, ti ho ritrovato a Lamezia con questa eccezionale mostra. Cosa c’è ancora da fare per ricordare il Risorgimento in Calabria?

R. Ricordo ancora con emozione quel giorno. Verso la fine di luglio so da una tua telefonata (era la prima volta che ci sentivamo) dell’intenzione da parte del Comune di Decollatura di apporre una lapide sulla casa natale di Francesco Stocco, non mi sembrava vero. Nel mio primo articolo sul generale di Decollatura (Storicittà n. 176, Ottobre 2009) così concludevo Nel 2010 ricorre il 150° anniversario della “Spedizione dei Mille” e il 130° anniversario della morte del generale Stocco. Quale occasione migliore per l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per ricordare e onorare il suo illustre concittadino e in nota A Nicastro, ora Lamezia Terme, esiste una piazza intitolata al generale Stocco nei pressi del palazzo della sua residenza. Certo, la piazza si prestava ad accogliere un monumento, ma è incredibile come non si sia mai pensato di apporre almeno una targa sull’edificio in cui visse e morì. È l’occasione per porvi rimedio. E finalmente, grazie al buon lavoro che abbiamo fatto a Decollatura, anche con l’amico Massimo Iannicelli, abbiamo potuto collocare l’8 novembre scorso un’altra lapide al Palazzo Stocco a Lamezia Terme. Adesso si spera di completare l’opera con l’apposizione di una nuova lapide a ricordo del passaggio di Garibaldi a Palazzo Stocco di Decollatura il pomeriggio del 30 agosto 1860, mentre si stava concludendo il disarmo delle truppe borboniche a Soveria Mannelli. Un altro augurio è che si possa istituire nei locali al piano terreno dello stesso palazzo, magari dopo un attento restauro, un museo con il cospicuo e importante materiale che ancora conservano i discendenti del generale Stocco. Quindi come vedi c’è un legame, un filo conduttore con quella manifestazione di Decollatura. La mostra di Lamezia potrebbe essere la prima pietra per un Museo del Risorgimento; a seguito di questo evento, infatti, il sindaco Gianni Speranza vorrebbe che si realizzasse. Molti discendenti di patrioti lametini sono disposti a donare al Comune i propri cimeli e qualcuno già l’ha fatto. Ecco, questo si può fare subito e forse e il modo migliore per ricordare il Risorgimento in Calabria.

D. Avendo approfondito lo studio sui documenti del Risorgimento, e in particolare quelli riguardanti il 1848 e il 1860 nel territorio lametino e il suo comprensorio, che idea ti sei fatto sul ruolo svolto da questo territorio e i suoi uomini nel garantire la riuscita del grande ideale unitario?

R. I moti del 1848 nel distretto di Nicastro misero in difficoltà l’esercito borbonico di Ferdinando Nunziante e, anche se si conclusero con la disfatta dell’Angitola per mancanza di organizzazione, segnarono in modo indelebile l’ostilità contro il regime di Ferdinando II. L’apporto dei calabresi nel 1860 poi è stato importantissimo. Già nella schiera dei Mille della quale Francesco Stocco ne comandava uno dei sette corpi vi erano ben 21 calabresi. Lo stesso Stocco ebbe un ruolo rilevante nella preparazione del passaggio dell’esercito meridionale in Calabria, tanto che fu un vero e proprio trionfo e Garibaldi lo ricordò più volte. Un trionfo poco percepito nella letteratura risorgimentale da essere solo accennato, proprio perché, a parte la battaglia di Reggio Calabria, tutto fu così rapido, ma ripeto, fu soprattutto grazie ai volontari calabresi che Garibaldi poté raggiungere Napoli in tutta tranquillità.

D. Veniamo alla mostra che hai curato per Lamezia Terme. Qual è stata l’idea, quale il filo logico che ha ispirato la tua ricerca e la scelta del materiale da proporre al pubblico?

R. Ho curato altre mostre fuori della Calabria ed ho pensato che era il momento di farne una anche a Lamezia Terme, mio paese natale, dove – come dicevo prima – il contributo all’unificazione del Paese è stato notevole. Basti pensare a personaggi come Giovanni Nicotera e Francesco Stocco e ai tantissimi volontari coinvolti, meno noti. L’idea è stata quella di rammentare soprattutto ai giovani gli ideali dei tantissimi nostri patrioti che combatterono e rischiarono la propria vita per l’unificazione dell’Italia. Dobbiamo far conoscere con studi, pubblicazioni e quant’altro questi personaggi spesso dimenticati.

D. Visto che – immagino – necessariamente avrai toccato con mano tutti i pezzi esposti, mi dici qual è quello che ti ha suscitato più emozione pensando all’uomo o alla situazione a cui è legato?

R. I due busti di Garibaldi e Mazzini dello scultore Giovanni Spertini e quello in terracotta di Garibaldi esposto nella sala con gli affreschi di Giorgio Pinna; poi i ritratti di Giovanni Nicotera, dei fratelli Francesco e Michele Matarazzo, di Francesco Fiorentino e di Nicola Sposato. Questi illustri figli di Sambiase li ho sempre visti fin da giovane nella sala consiliare e non avrei mai pensato di poterli esporre in una mostra da me curata; lo stesso vale per la statua di Carlo Pisacane proveniente dal palazzo Nicotera di Sambiase. E poi c’è la serie delle sette medaglie del Risorgimento Italiano coniate e incise dal milanese Francesco Grazioli di cui sto curando una pubblicazione: trovarle tutte insieme in un cofanetto di palissandro è stata una vera emozione. Ugualmente ad esempio per il biglietto della lotteria in favore di Giovanni Nicotera del 1859, quando era rinchiuso nelle carceri dell’isola di Favignana; pensa, il n. 3 è uno dei primi e mi ricorda come i mazziniani si davano da fare per raccogliere del denaro per Giovanni Nicotera che aveva promesso a Carlo Pisacane, morente, di adottare la giovane figlia Silvia.

D. Che percorso nella visita suggeriresti ad un visitatore che non sa ancora niente della mostra?

R. Il percorso, per come ho allestito la mostra, dovrebbe essere obbligato se si tenesse aperto l’ingresso principale, dove già per le scale sono i ritratti dei Mille di Marsala e due grandi litografie con i ritratti della famiglia e gli episodi salienti della vita eroica di Garibaldi che non abbiamo potuto esporre all’interno per mancanza di spazio. La visita dovrebbe iniziare da qui e comunque, essendo articolata in due sezioni, si può scegliere se visitare prima lo spazio espositivo dedicato ai Padri della Patria e ai fatti più salienti del nostro Risorgimento e poi quello dedicato ai volontari calabresi, o viceversa. Chi visita il Museo Archeologico, incontrerà prima la sezione dei Calabresi. Purtroppo spesso l’ingresso principale è chiuso e molti accedendo dal Museo senza visitarlo, entrano direttamente alla mostra dalla parte sbagliata.

D. Quale altro oggetto avresti voluto nella mostra ma che, per qualche ragione, non è stato possibile ottenere o inserire?

R. Guarda, uno dei miei amici prestatore è ritornato a Milano con mezzo furgone di cimeli e tanti ancora dei miei personali e di altri del lametino non li abbiamo potuti esporre per mancanza di vetrine. Mi dispiace inoltre di non aver potuto ampliare la sezione dedicata agli antagonisti – mi riferisco ai borboni, agli austriaci e ai papalini – e poi per non aver potuto allestire una sezione fotografica.

D. A chi vuoi mandare un grazie per la riuscita dell’iniziativa?

R. Al sindaco Gianni Speranza che ha accolto la richiesta per la realizzazione della mostra e a Giuseppe Garibaldi, pronipote dell’Eroe per la cortese disponibiltà. Un grazie di cuore a tutti i prestatori Salvatore Scavuzzo, Eredi Antonio, Giovanni e Paolo Stocco, Emilio Cataldi, Maria Luigia Cimino-Proto, Napoleone Fiore Melacrinis, Maria Grazia Colombo, Gianluca Virga, Gianluigi Parpani, Angelina Maione, Umberto Zaffina; a Roberto Spadea della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e al personale statale e comunale del Museo, a Vincenzina Siviglia, Nicola Purri, Giuseppe Ruberto, Lucio Leone, Fabio Butera, Antonella Sterlicchio, Claudio Baio, Roberto Avati, Michela Cimmino e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

D. Ci sarà una pubblicazione del catalogo della mostra?

R. Il catalogo naturalmente è previsto e io ho tutto pronto e spero tanto che si trovino le risorse per la stampa, sarebbe un vero peccato non farlo.

D. Che cosa ho dimenticato di chiederti e che risposta mi avresti eventualmente dato?

R. Non mi hai chiesto se sono soddisfatto. Ti avrei risposto di sì, nonostante il poco tempo che ho avuto a disposizione – essendo lontano da Lamezia – per una più idonea collocazione da dare agli oggetti per una maggiore fruibilità da parte dei visitatori, per garantire una migliore coerenza ed eleganza all’insieme che è un elemento fondamentale per la riuscita di una mostra. In ogni caso spero che questo evento sia motivo di riflessione e contribuisca perché i nostri concittadini si possano riprendere la parte di orgoglio che spetta a loro per aver avuto degli antenati che hanno onorato il loro paese e l’Italia intera!

Grazie, Carmelo.

leggi tutto

Giuseppe Musolino, «L’olmo, ovvero l ‘albero della libertà nei paesi della comunità montana lametina» in Storicittà, anno VII, n. 67, aprile 1998, p. 36-38.

L’articolo nacque sotto la spinta della triste fine che avevano fatto gli olmi di Decollatura che poi era la stessa fine che avevano fatto gli olmi di tutta Europa.

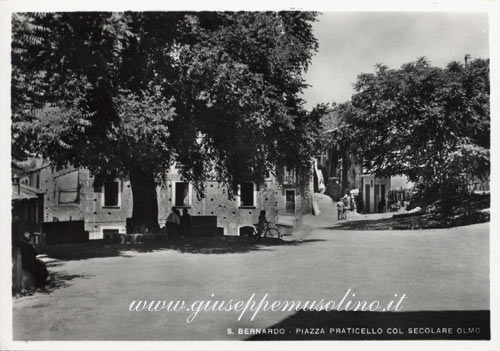

Nell’intero territorio, ormai da tempo, il fungo Ophiostoma ulmi che provoca l’infezione detta “grafiosi dell’olmo”, aveva causato la morte di tutti gli olmi. Fra questi c’erano quelli piantati nelle piazze di Praticello e Rizzi cui gli abitanti erano particolarmente affezionati, anche per l’ombra delle loro immense chiome.

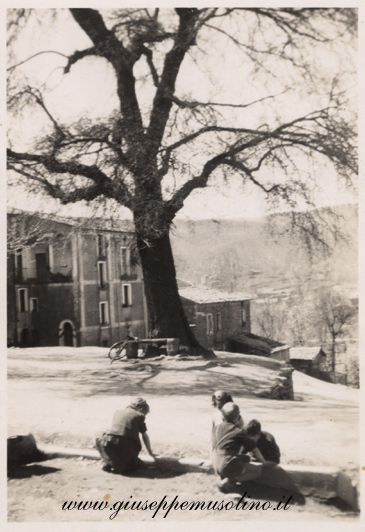

In occasione delle ricerche sugli olmi e la loro presenza nel territorio, avevo scattato molte foto e reperito numerose immagini che non trovarono posto nell’articolo pubblicato. Alcune di esse sono molto interessanti ed è perciò che le inserisco in questa pagina, pensando di far piacere a qualche cultore della storia locale.

Cominciamo con il dire che gli olmi di Decollatura come quelli di tutti gli altri paesi furono piantati durante la Repubblica Partenopea del 1799 quando tutto il Regno fu percorso da idee di libertà e si utilizzò quest’albero come simbolo. Per questo motivo era chiamato “albero della libertà”. A Decollatura ne esistevano quattro: a Praticello, Adami, Rizzi, Iunci. Poi ce n’erano a Soveria, Conflenti, Bianchi, Scigliano e così via. Di molti di questi ho fatto appena in tempo a scattare le fotografie perchè ormai non ci sono più.

L’albero della libertà inizialmente era un albero simbolico, senza radici, sul quale venivano fissati i simboli repubblicani, soprattutto il rosso cappello frigio, simbolo stesso della Rivoluzione (il cappello frigio come simbolo è rimasto ancora in uso nello stemma dell’Argentina e di altri paesi del Sud America, nel sigillo del Senato degli Stati Uniti, e così via).

I primi alberi della libertà vennero issati in Francia durante la Rivoluzione Francese e subito dopo si stabilì che dovevano essere alberi viventi, con forti radici idonee a sostenere la pianta che si slanciava verso l’alto. Una completa allegoria del popolo che si erge verso la conquista dei diritti e della libertà.

Degli alberi veri piantati in Francia nel 1789 rimane un solo esemplare, molto sofferente, che si trova nel comune di La Magdaleine, Dipartimento del Lot, nel sud della Francia. Ecco la sua fotografia tratta da un sito francese molto interessante (http://krapooarboricole.wordpress.com):

Olmo di La Magdaleine, Francia

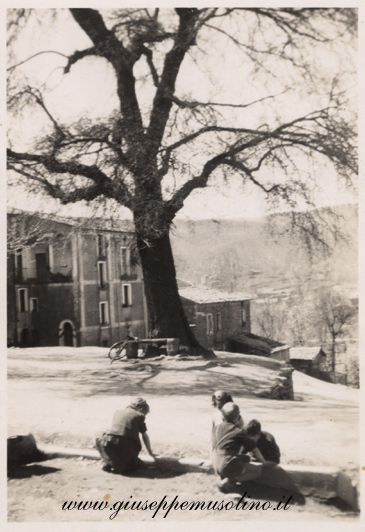

Le fotografie che seguono ritraggono l’olmo di Piazza Verdi di Decollatura, «Praticello», nella sua forma migliore, prima della malattia:

L’olmo di Praticello di Decollatura nei primi anni del ‘900

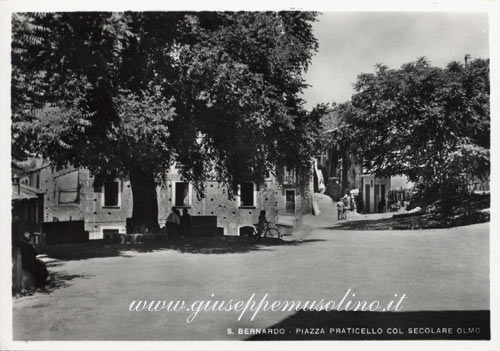

Praticello, DECOLLATURA. Cartolina con l’olmo, anni ’50

L’olmo di Praticello, Decollatura

L’ olmo di Praticello, 1992

Le fotografie che seguono si riferiscono all’abbattimento degli olmi secchi di Praticello e Rizzi avvenuta nel 1997:

L’olmo di Praticello. Sezione del tronco cavo

L’olmo di Praticello appena abbattuto

L’olmo di Rizzi, DECOLLATURA

L’Olmo di Rizzi

Come si vede dalle immagini precedenti, l’olmo di Praticello aveva un tronco completamente cavo mentre quello di Rizzi si presentava secco ma integro, tanto è vero che per quest’ultimo fu necessario legare una corda a un trattore per avere ragione del secolare tronco.

La parte di tronco rimasta nel terreno nella primavera successiva cacciò un debole germoglio che fu difeso e curato dagli abitanti che avevano “perso” uno degli elementi più caratteristici del loro borgo. Il germoglio si trasformò presto in una bella e robusta piantina che inaspettatamente cresceva bene, forse perchè l’epidemia aveva perso virulenza o forse perchè i funghi, dopo avere distrutto completamente tutte le piante ospiti, erano a loro volta scomparsi perchè privi di sostentamento.

Ecco come si presenta oggi (2012) il nuovo olmo che ha compiuto 14 anni:

Il giovane olmo di Rizzi

L’olmo di Rizzi nella primavera del 2012

Nella piazza di Praticello, in occasione della Festa dell’albero della primavera successiva, il 21 marzo 1998, l’Amministrazione comunale pensò di piantare un bell’esemplare di quercia rossa (Quercus rubra). La specie venne scelta perché la quercia, come anche si può evincere da tutta la letteratura che pubblico nel link in fondo a questa pagina, nell’antichità aveva le stesse caratteristiche simboliche dell’olmo. Inoltre ha tutte le caratteristiche che deve avere una pianta destinata ad accogliere persone sotto la sua chioma: non deve produrre frutti o resine che cadendo sulle persone facciano male o macchino i vestiti, deve essere longeva e ad alto fusto, ecc.

Ecco le fotografie della manifestazione — con una improvvisa breve presenza della neve — cui parteciparono anche alunni della scuola elementare e del Liceo Scientifico:

Discorso del Sindaco Luciano Molinaro, 21 marzo 1998

Piantumazione quercia con l’assessore Giuseppe Musolino

Quella che segue è la fotografia dell’olmo di località Iunci, nel Comune di Decollatura, scattata nel 1998 quando quell’olmo, come gli altri, era già completamente secco:

Olmo di Iunci

Seguono le fotografie degli olmi degli altri paesi del comprensorio.

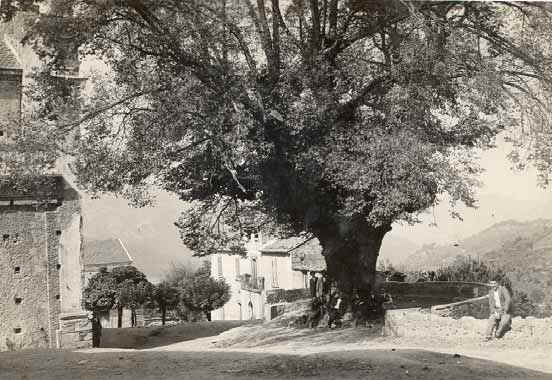

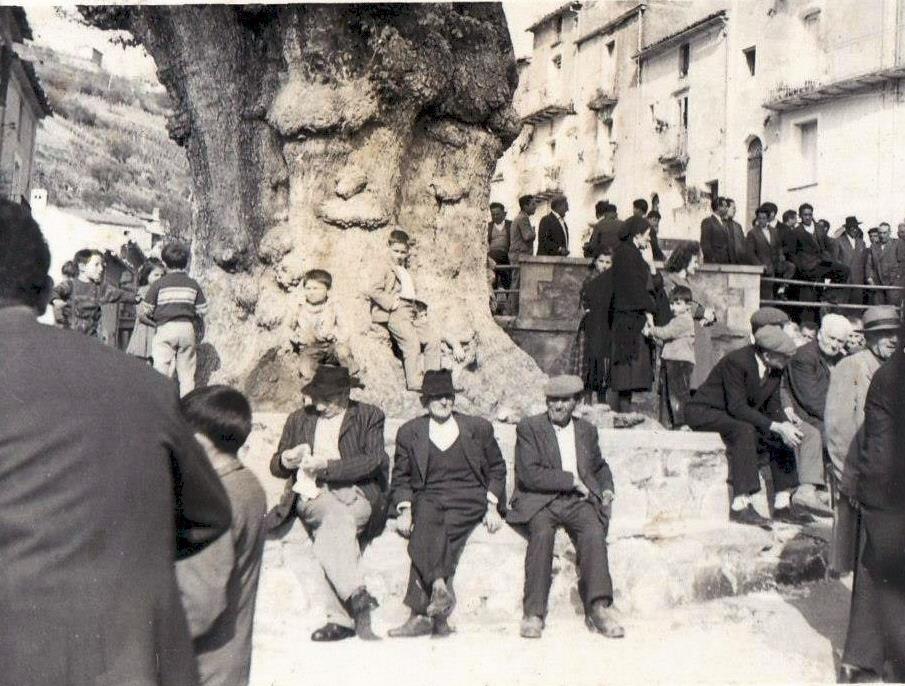

Iniziamo con quello di Conflenti. Le sue dimensioni, come dico nell’articolo, lasciano presupporre un’età maggiore degli altri olmi e quindi un contesto diverso a cui si deve la sua messa a dimora.

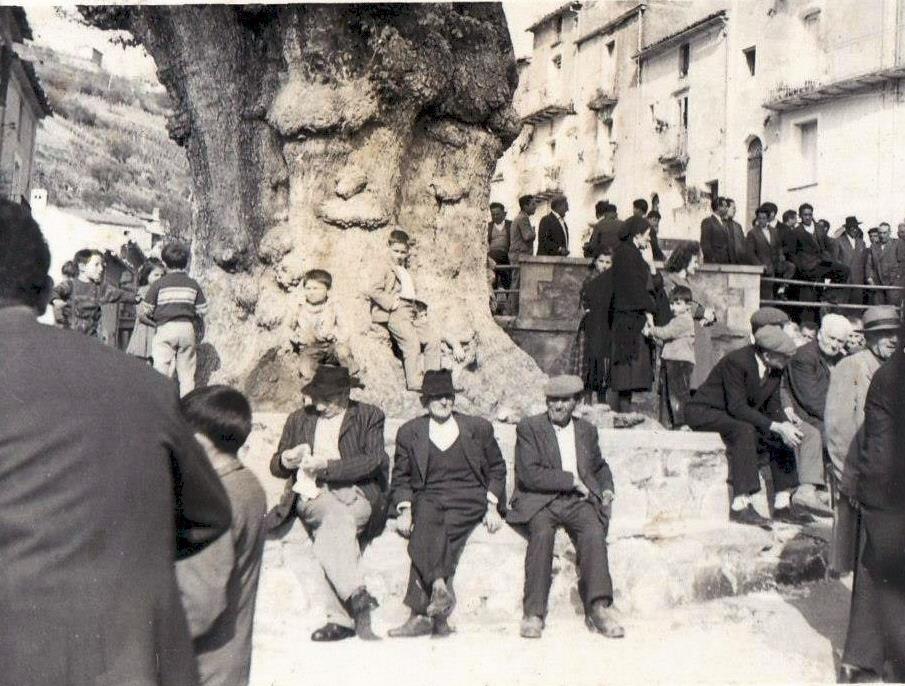

La mia opinione personale è quella che il legame vada cercato con il santuario della Madonna della Quercia presso cui è situato. L’olmo era stato piantato davanti al santuario per offrire ombra e riparo ai pellegrini, usanza che era stata introdotta in Francia molti secoli prima. A corroborare questa ipotesi c’è l’utilizzo dell’olmo come luogo di sosta come si deduce dall’ampio sedile a semicerchio visibile nella foto qui sotto e poi un altro fatto molto curioso che, come accenno nell’articolo, a Conflenti l’olmo davanti al santuario viene chiamato “pioppo” e ciò non perchè gli abitanti non distinguano le due specie arboree ma quasi che ” ‘u chiuppu” fosse il nome proprio di quell’albero.

A che cosa è dovuto questo scambio di nomi? Al fatto che in Francia, prima e, soprattutto durante la Rivoluzione Francese fosse stato proprio il pioppo ( ma anche l’olmo, la quercia, ecc.) ad essere adoperato come albero della libertà. Il pioppo aveva una dote in più rispetto alle altre piante e cioè il suo nome latino, Populus, con il richiamo così forte al popolo delle persone, il nuovo soggetto che con i nuovi corsi della storia comincia ad essere titolare di diritti e diventa protagonista della vita politica. Diventa titolare del potere che in suo nome esercitano gli organi della Repubblica ed in ogni piazza deve essere rappresentato da una pianta forte, con forti radici e protesa verso l’alto. Pioppo dicono quindi i Francesi quando si riferiscono alla pianta protagonista degli spazi pubblici, quelli in cui si riunirono i primi consigli del popolo per deliberare sulle questioni comuni. Un esempio ancora ci viene da Piazza del Popolo a Roma che così si chiama perchè un tempo vi si trovava un pioppo.

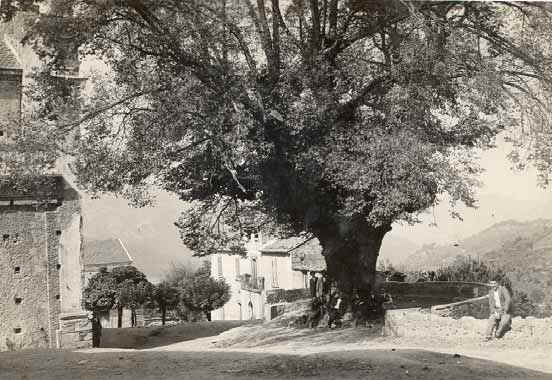

L’olmo di Conflenti in un’immagine del passato

Un’altra bellissima immagine dell’olmo di Conflenti

L’olmo di Conflenti nel 1998

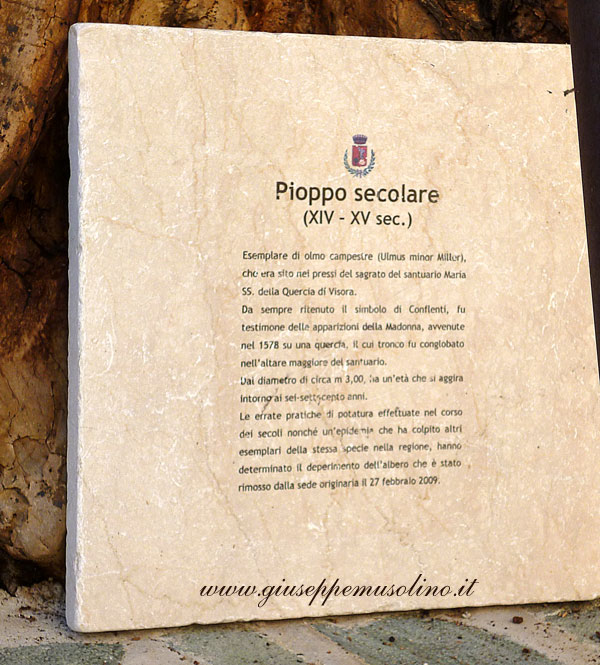

Anche l’olmo di Conflenti, purtroppo, non c’è più nonostante le cure cui era stato sottoposto da specialisti chiamati a trovare un rimedio.

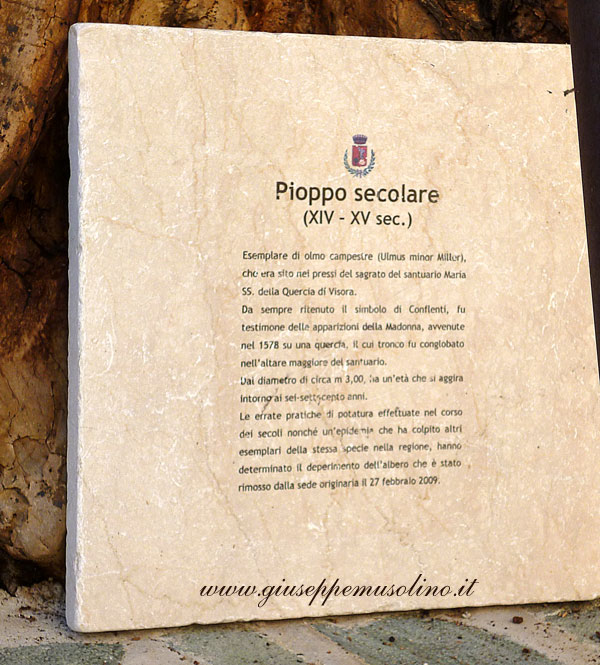

A seguito della sua rimozione dal sito originario, il tronco ormai secco è stato conservato, dopo opportuni trattamenti, dietro il santuario e dotato di una targa in marmo per ricordarne la storia, come si vede dalle foto seguenti:

Sistemazione attuale del tronco secco dell’olmo di Conflenti

Particolare delle branche

Targa illustrativa sulla storia dell’olmo

Come scritto sopra, io penso che la data di piantumazione dell’olmo sia successiva a quella della costruzione del santuario poichè è alla necessità di offrire un riparo ai pellegrini che si può far risalire la sua collocazione. Ciò non cambia di molto la stima dell’età dell’albero in quanto si tratterebbe di qualche decina di anni; ciò che cambia è invece la comprensione culturale del sito e della genesi di ciò che vi si trovava.

Questo è l’olmo che esisteva nei pressi della Chiesa di San Giovanni di Soveria Mannelli. Anch’esso negli anni ’90 del Novecento è stato abbattuto perchè colpito dalla mortale infezione. Oggi al suo posto cresce un altro olmo di una specie più resistente.

L’olmo di Soveria Mannelli intorno al 1950

Un altro olmo storico si trova nel comune di Montepaone, in provincia di Catanzaro. Anche quello fu piantato per festeggiare la Repubblica Partenopea del 1799 ed è ancora in vita, nonostante problemi di varia natura che ne minacciano la sopravvivenza.

L’olmo di Montepaone (CZ) (da www.soveratoweb.it)

Temendo che la pianta potesse morire, a Montepaone hanno provveduto, in collaborazione con il CNR di Firenze, a conservare in azoto liquido campioni dell’albero in modo da poterne ottenere dei cloni nel caso in cui lo storico olmo dovesse soccombere.

Qui di seguito si può leggere l’articolo al quale ho aggiunto altre fotografie e documenti molto interessanti sulla storia dell’albero della libertà (in francese).

leggi tutto

Le ho inviato una e-mail